Fördermittel A-Z

Antragstellung

Die Antragstellungen erfolgen in vielen Förderprogrammen in zweistufigen Verfahren. Im ersten Schritt werden Projektskizzen bzw. -beschreibungen eingereicht um die grundsätzliche Förderbefähigung zu prüfen. Wird diese erste Hürde gemeistert, erfolgt die Aufforderung zur offiziellen Antragstellung in dem nächsten Schritt.

In den Förderprogrammen ProFIT in Berlin und Brandenburg gibt es die Besonderheit, dass nach positivem Fachgutachten in einem persönlichen Gespräch mit den Unternehmern die Punkte inhaltlich erörtert werden, die für die erfolgreiche Antragstellung zielgerichtet angepasst werden müssen.

De minimis-Regelung

Erhalten Existenzgründer und Unternehmen Fördermittel durch die öffentliche Hand, werden diese oft zinsvergünstigt oder als Zuschuss gewährt. Bei dieser Beihilfe dürfen bestimmte Grenzen nicht überschritten werden, da dies sonst zu Wettbewerbsverzerrungen führen kann, die nach EU-Regularien nicht erlaubt sind. Regelungen zur maximalen Höhe der Fördermittel werden unter De-minimis zusammengefasst.

Empfänger einer staatlichen Förderung werden bei Antragstellung verpflichtet, alle Fördermittel (Zuschüsse, Beteiligungen, Darlehen und Bürgschaften) die als De-minimis gewährt wurden – bei einem Neuantrag – anzuzeigen.

Es sollte im Vorfeld der Antragstellung bereits geprüft werden, ob die Summe der bewilligten Fördergelder laut De-minimis Regelung, innerhalb des laufenden und der letzten zwei Kalenderjahre die Grenze von 200.000 Euro übersteigen.

Förderdatenbank

Die Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ermöglicht einen ersten grundlegenden Überblick von Fördermöglichkeiten in Deutschland über differenzierte Suchfunktionen.

Die Förderdatenbak ist abrufbar unter:

Förderinstitute

Förderbanken bzw. Förderinstitute gehören zu den Spezialbanken mit gesetzlichem Auftrag. Dieser ist in ihrer Satzung verankert. Als Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts sind sie mit Anstaltslast und Gewährträgerhaftung ihres Trägers ausgestattet. Förderbanken dürfen durch ihren Förderauftrag kein Wettbewerbsgeschäft betreiben und treten deshalb nicht in Konkurrenz zu anderen Kreditinstituten.

Ein Überblick der deutschen Förderinstitutslandschaft ergibt sich wie folgt:

Aufstellung der deutschen Landesförderinstitute (Stand 07/2017)

| Baden-Württemberg: | Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (L-Bank) |

| Bayern: | LfA Förderbank Bayern |

| Berlin: | Investitionsbank Berlin (IBB) |

| Brandenburg: | Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) |

| Bremen: | Bremer Aufbau-Bank |

| Hamburg: | Hamburgische Investitions- und Förderbank |

| Hessen: | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) |

| Mecklenburg-Vorpommern: | Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern |

| Niedersachsen: | Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) |

| Nordrhein-Westfalen: | NRW.Bank |

| Rheinland-Pfalz: | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) |

| Saarland: | Saarländische Investitionskreditbank AG |

| Sachsen: | Sächsische Aufbaubank |

| Sachsen-Anhalt: | Investitionsbank Sachsen-Anhalt |

| Schleswig-Holstein: | Investitionsbank Schleswig-Holstein |

| Thüringen: | Thüringer Aufbaubank |

Förderfibel

Sowohl für Brandenburg als auch in Berlin gibt es Ratgeber, die eine Gesamtdarstellung von Fördermöglichkeiten abbilden.

Die Förderfibel für das Land Berlin ist abrufbar unter:

Die Förderfibel für das Land Brandenburg ist abrufbar unter:

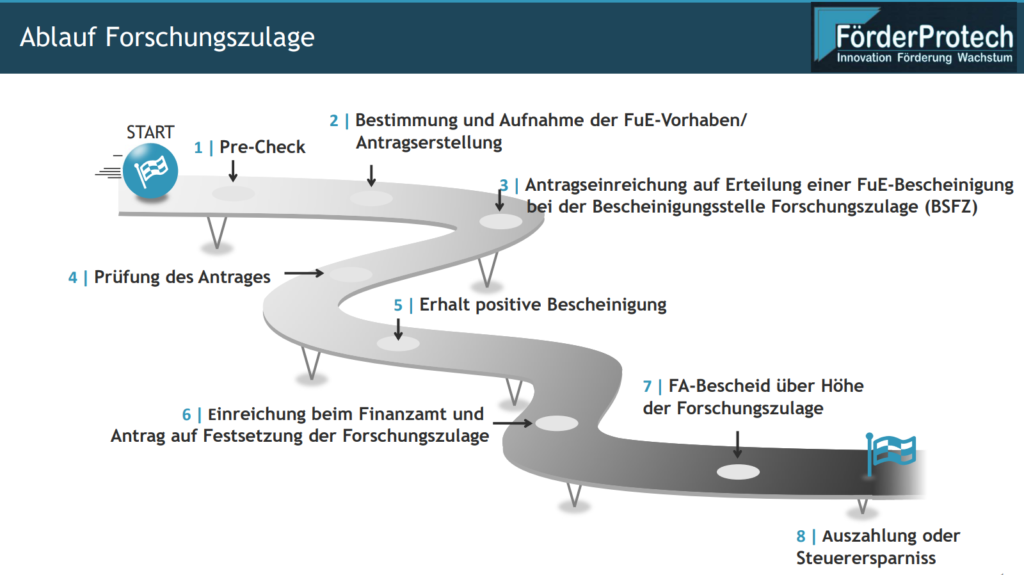

Forschungszulage für KMU

Mit dem Forschungszulagengesetz gibt der Gesetzgeber seit 2020 der eigenbetrieblichen Technologieförderung exzellente Möglichkeiten zur Steuerersparnissen, die nicht ungenutzt bleiben sollten.

Da die Forschungszulage von der Unternehmensgröße unabhängig gewährt (u.a. auch auf KMU zugeschnitten) wird und auch rückwirkend in Anspruch genommen werden kann, sollten insbesondere Startups die Möglichkeit nutzen ihre Projektkosten der letzten beiden Jahr mit einer Förderung von 25% aus max. 4 Mio. € Projektvolumen zu vergolden. Das lohnt sich- denn es bedeutet in Summe eine Förderung von bis zu einer Mio. 1 € pro Jahr.

Link zu den FAQ des Bundesfinanzministeriums: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-04-29-forschungszulage.html

Haftung

Auf die Jungunternehmer kommen in der Gründungs- und Wachstumsphase eine Reihe von Verpflichtungen zu. Die Finanzierung nimmt dabei oft die entscheidende Rolle ein. Soweit es dabei um Haftungsfreistellungen geht bieten einige Förderprogramme die Möglichkeit, dass Darlehensverbindlichkeiten auch ohne Bürgschaftsverpflichtungen der Anteilseigner erfolgen können.

Haftungsfreistellungen finden in den jeweiligen Förderprogrammen unterschiedliche Handhabung. Im Vorfeld sind Präferenzen des Antragstellers und die Voraussetzungen, die ein bestimmtes Programm bietet, intensiv zu überprüfen.

Innovationsförderung mit Zuschüssen bei IBB und ILB

Im Land Brandenburg werden folgende Programme für die Innovationsförderung mit Zuschüssen zur Verfügung gestellt:

- ProFIT Brandenburg (Darlehen bis 3,0 Mio. EUR je Projekt; Zuschuss: bis 3,0 Mio EUR je Projektpartner bei Fördersätzen bis 80%)

- Gründung innovativ (Zuschuss 25.000 EUR bis 100.000 EUR bei Fördersätzen bis 75%)

- Brandenburgischer Innovationsgutschein -BIG- (Kleiner BIG-Transfer: max. 3.000 EUR bei Fördersatz bis 100 %; Großer BIG-Transfer bis max. 15.000 EUR; BIG-FuE bis max. 50.000 EUR; BIG-EU bis max. 8.000 EUR und BIG-Digital für Beratung und Schulung je 50.000 EUR bzw. Implementierung bis 500.000 EUR bei 50% Fördersatz)

- Brandenburger Innovationsfachkräfte (Werkstudenten mit Bruttogehalt bis 840 EUR mtl. (Fördersatz 75 %); Innovationsassistent mit Förderung bis 1.560 EUR mtl.)

Im Land Berlin werden folgende Programme für die Innovationsförderung mit Zuschüssen zur Verfügung gestellt:

- ProFIT-Frühphasenfinanzierung (Gesamtzuwendung max. 500.000 EUR bei jeweils 50% Zuschuss und Darlehensanteilen bei Fördersätzen bis 100%)

- ProFIT-Projektinanzierung (Darlehen von max. 1 Mio. EUR bei max. 400.000 EUR Zuschüssen bei Fördersatz von max. 80%)

- Innovationsassistent (Zuschuss von max. 20.000 EUR pro Innovationsassistenzstelle bei Fördersatz von 50%)

Darüber hinaus wurde die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) als zentrales Förderinstrument erweitert. So wurden bspw. in 2016 rd. 30 Millionen Euro für digitale Geschäftsmodelle zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Berliner Technologieunternehmen zur Verfügung gestellt.

KMU – Regelungen

Innovationsförderungen zielen auf die Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen ab, da diese als Treiber neuer Ideen angesehen werden und oftmals nicht aus eigener Kraft in der Lage sind, ihre Vorhaben voranzutreiben. Somit wird auch die Bestimmung der Förderhöchstsätze an die Unternehmensgröße angelehnt:

Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden gemäß EU-Empfehlung 2003/361 definiert. Danach zählt ein Unternehmen zu den KMU, wenn es nicht mehr als 249 Beschäftigte hat und einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen € erwirtschaftet oder eine Bilanzsumme von maximal 43 Millionen € aufweist

Im Rahmen der Beantragung von Fördermitteln sind auch gesellschaftsrechtliche Verflechtungen in die Betrachtung mit einzubeziehen, die mitunter den KMU-Status gefährden können. Eine intensive Vorabprüfung ist hier unabdingbar.

Primär-Effekt

Als Voraussetzung für den Zugang zu Fördermitteln muss oftmals ein sog. Primär-Effekt erfüllt sein. Bezieht man dies bspw. auf die „GRW-Förderung“ (ehemals GA) so bedeutet dies, dass das Unternehmen die Erzeugnisse oder Dienstleistungen überwiegend überregional absetzen wird. Die Voraussetzung wird zudem als erfüllt angesehen, wenn das Unternehmen Güter herstellen oder Leistungen erbringen wird, die in der sog. Positivliste aufgeführt sind.

Andere Unternehmen müssen eine plausible Prognose für den überwiegend überregionalen Absatz abgeben. Neben freiberuflich Tätigen sind weitere Branchen von der Förderung ausgeschlossen. Dies wird in sog. Negativlisten dargelegt. Insofern sind auch hier die Fördervoraussetzungen im Vorfeld zwingend abzuklären.

Stabile Unternehmen

Vielfach gehen Förder-Richtlinien von wirtschaftlich, stabilen Unternehmen aus. Dies ist für die öffentliche Hand insofern von Bedeutung, da eine risikoorientierte Unterstützung von Unternehmen und Vorhaben zwar geplant ist, die Unterstützungsbereitschaft allerdings nicht so weit geht, dass von vornherein bereits Liquiditätsengpässe zugelassen werden. Die wirtschaftliche Ausgangslage des Unternehmens und der Zeitpunkt der Antragstellung in Zusammenhang mit einer erfolgten Finanzierungsrunde können von entscheidender Bedeutung sein (vgl. Ausführungen zur Liquidität).

Es sind sowohl die Bestimmungen des Förderprogramms als auch die Rahmenbedingungen des Unternehmens-/Vorhabens im Vorfeld zu prüfen, bevor mit der Erstellung von Projektbeschreibungen begonnen wird.

Technologiegrad

Inwieweit eine Förderung von Innovationen erfolgt und in welcher Höhe die Zuschüsse gewährt werden ist vor allem abhängig vom Technologiegrad des Vorhabens. Ist die Realisierung der technologischen Lösung einzigartig, mit erheblich hohen Risiken verbunden und eher als marktfern zu bezeichnen, so stehen die Voraussetzungen für eine Förderung mit Zuschüssen gut.

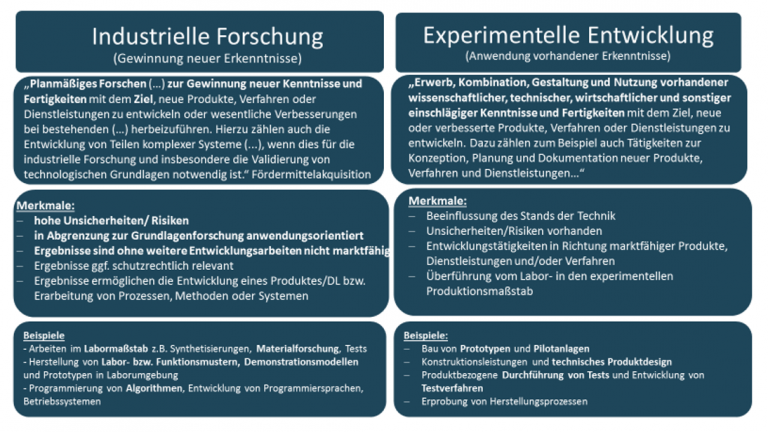

Eine grobe Gliederung zur Unterteilung zwischen industrieller Forschung und experimenteller Entwicklung ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Eine EU-Klassifizierung der unterschiedlichen Technologie-Levels ist im folgenden Link abrufbar:

Verwendungsnachweisprüfung

Öffentliche Fördergelder erhalten bedeutet auch die ausgegebenen Mittel zu belegen. Aus diesem Grund werden nicht nur in bestimmten Zeitabständen Meilensteine festgelegt, in denen der inhaltliche Projektfortschritt mit dem Zuwendungsgeber abgestimmt wird. Es erfolgt auch ein regelmäßiger Nachweis in Form von Stundenaufschreibungen und die Einreichung von Rechnungskopien, etc. Mit den eingereichten Zwischennachweisen und dem Schlussbericht erfolgt eine Verwendungsnachweisprüfung die sicherstellt, dass die bereitgestellten Mittel ordnungsgemäß zweckbestimmt eingesetzt wurden.

Zuwendungsbescheid

Der Zuwendungsbescheid begründet -als Erlass- das Zuwendungsverhältnis zwischen der Bewilligungsbehörde und dem Zuwendungsempfänger. Er regelt bspw. die Höhe der nicht rückzahlbaren Zuschüsse und gilt als Grundlage für das gesamte Verfahren, Verwendungsnachweisprüfungen, Konditionen und relevante Rechte und Pflichten (z.B. auch Auflagen der Auszahlung) des Zuwendungsempfängers.

Der Zuwendungsbescheid ist ein Verwaltungsakt im Sinne von § 35 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). Deswegen müssen die einschlägigen Regelungen des Verwaltungsverfahrensrechts (u.a. das Bestimmtheitsgebot gemäß § 37 VwVfG) eingehalten werden.